Замещающие ритмы. Ускоренные выскальзывающие комплексы и ритмы

Эктопический ритм: что это, причины, виды, диагностика, лечение, прогноз

Если бы сердце человека всегда работало правильно и сокращалось с одинаковой регулярностью, не было бы таких болезней, как нарушения ритма, и не существовало бы обширного подраздела кардиологии под названием аритмология. У тысяч пациентов по всему миру возникают те или иные виды аритмий, обусловленные разными причинами. Не обошли аритмии и совсем маленьких пациентов, у которых тоже довольно часто встречается регистрация нерегулярного сердечного ритма по кардиограмме. Одним из частых видов аритмий являются такие нарушения, как эктопические ритмы.

Что происходит при эктопическом ритме сердца?

сердечный цикл в норме — первичный импульс исходит ТОЛЬКО из синусового узла

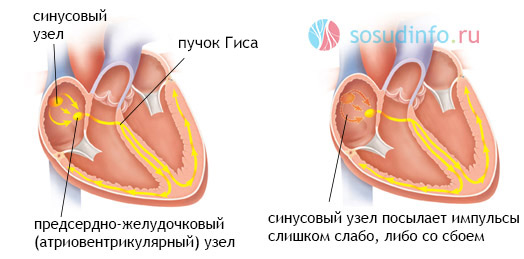

В нормальном сердце человека существует только один путь проведения электрического импульса, приводящий к последовательному возбуждению разных отделов сердца и к продуктивному сердечному сокращению с достаточным выбросом крови в крупные сосуды. Этот путь начинается в ушке правого предсердия, где располагается синусовый узел (водитель ритма 1-го порядка), далее проходит по проводящей системе предсердий к предсердно-желудочковому (атрио-вентрикулярному) соединению, а затем по системе Гиса и волокон Пуркинье достигает самых удаленных волокон в ткани желудочков.

Но иногда, в силу действия разнообразных причин на сердечную ткань, клетки синусового узла не способны генерировать электричество и выпускать импульсы в нижележащие отделы. Тогда процесс передачи возбуждения по сердцу меняется – ведь для того, чтобы сердце не остановилось совсем, ему следует разработать компенсаторную, замещающую систему генерации и передачи импульсов. Так возникают эктопические, или замещающие ритмы.

Итак, эктопический ритм – это возникновение электрического возбуждения в любой части проводящих волокон миокарда, но только не в синусовом узле. Дословно, эктопия означает возникновение чего-либо не в том месте.

Эктопический ритм может исходить из ткани предсердий (предсердный эктопический ритм), в клетках между предсердиями и желудочками (ритм из АВ-соединения), а также в ткани желудочков (желудочковый идиовентрикулярный ритм).

Почему появляется эктопический ритм?

Эктопический ритм возникает вследствие ослабления ритмичной работы синусового узла, или полного прекращения его деятельности.

В свою очередь, полное или частичное является результатом разных заболеваний и состояний:

- . Воспалительные процессы в сердечной мышце могут затрагивать и клетки синусового узла, и мышечные волокна в предсердиях и желудочках. Вследствие этого нарушается способность клеток производить импульсы и передавать их в нижележащие отделы. В то же время ткань предсердий начинает усиленно генерировать возбуждение, которое подводится к атрио-вентрикулярному узлу с частотой выше или ниже обычной. Такие процессы обусловлены в основном, вирусными миокардитами.

- . Острая и хроническая ишемия миокарда также способствует нарушенной деятельности синусового узла, так как клетки, лишенные достаточного количества кислорода, не могут функционировать в нормальном режиме. Поэтому ишемия миокарда занимает одно из ведущих мест в статистике возникновений нарушений ритма, и эктопических ритмов в том числе.

- . Замещение нормального миокарда разрастающейся рубцовой тканью вследствие перенесенных миокардитов и инфарктов препятствует нормальной передаче импульсов. В этом случае у лиц с ишемией и постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС), к примеру, значительно повышается риск появления эктопического ритма сердца.

Кроме патологии сердечно-сосудистой системы, привести к эктопическому ритму могут , а также нарушения гормонального фона в организме – сахарный диабет, патология надпочечников, щитовидной железы и др.

Симптомы эктопического ритма

Клиническая картина замещающих ритмов сердца может быть отчетливо выраженной или не проявляющейся совсем. Обычно на первое место в клинической картине выходят симптомы основного заболевания, например, одышка при нагрузке, приступы жгучих болей за грудиной, отеки нижних конечностей и т. д. В зависимости от характера эктопического ритма, симптомы могут быть разными:

- При эктопическом предсердном ритме , когда очаг генерации импульсов располагается полностью в одном из предсердий, в большинстве случаев симптомы отсутствуют, а нарушения выявляются по кардиограмме.

- При ритме из АВ-соединения наблюдается ЧСС, близкая к нормальной – 60-80 ударов в минуту, или ниже нормы. В первом случае симптомов не наблюдается, а во втором отмечаются приступы головокружения, чувство дурноты и мышечная слабость.

- При экстрасистолии пациент отмечает чувство замирания, остановки сердца с последующим резким толчком в груди и дальнейшим отсутствием ощущений в грудной клетке. Чем чаще или реже , тем разнообразнее симптомы по длительности и интенсивности.

- При предсердной брадикардии , как правило, частота сердечных сокращений не сильно ниже нормальной, в пределах 50-55 в минуту, вследствие чего пациент может не отмечать никаких жалоб. Иногда его беспокоят приступы слабости, резкой утомляемости, что обусловлено сниженным поступлением крови к скелетной мускулатуре и к клеткам головного мозга.

- Пароксизмальная тахикардия проявляет себя гораздо ярче. При пациент отмечает резкое и внезапное ощущение ускоренного сердцебиения. Со слов многих пациентов, сердце трепещет в груди, как «заячий хвост». Частота сердечных сокращений может достигать 150 ударов в минуту. Пульс ритмичный, и может оставаться в пределах 100 в минуту, из-за того, что не все сердечные сокращения достигают периферических артерий на запястье. Кроме этого, возникают чувство нехватки воздуха и загрудинные боли, обусловленные недостаточным поступлением кислорода к сердечной мышце.

- Мерцание и трепетание предсердий могут иметь пароксизмальную или постоянную формы. В основе заболевания лежит хаотичное, неритмичное сокращение разных участков ткани предсердий, а частота сердечных сокращений составляет при пароксизмальной форме более 150 в минуту. Однако, встречаются нормо- и брадисистолические варианты, при которых ЧСС в пределах нормы или менее 55 в минуту. Симптоматика пароксизмальной формы напоминает приступ тахикардии, только с неритмичным пульсом, а также с чувством неритмичного сердцебиения и перебоев в работе сердца. Брадисистолическая форма может сопровождаться головокружением и предобморочным состоянием. При постоянной форме аритмии на первый план выходят симптомы основного заболевания, приведшего к ней.

- Идиовентрикулярный ритм почти всегда является признаком серьезной патологии сердца, например, тяжелого острого . В большинстве случаев отмечаются симптомы, так как миокард в желудочках способен генерировать электричество с частотой, не более 30-40 в минуту. В связи с этим у пациента могут возникать эпизоды – приступы потери сознания длительностью несколько секунд, но не более одной-двух минут, так как за это время сердце «включает» компенсаторные механизмы, и начинает сокращаться вновь. В таких случаях говорят, что пациент «мэсует». Такие состояния очень опасны в связи с возможностью наступления полной остановки сердца. Пациенты с идиовентрикулярным ритмом угрожаемы по риску развития внезапной сердечной смерти.

Эктопические ритмы у детей

У детей данный вид аритмии может иметь врожденный и приобретенный характер.

Так, эктопический предсердный ритм возникает чаще всего при вегето-сосудистой дистонии, при гормональной перестройке в пубертатный период (у подростков), а также при патологии щитовидной железы.

У новорожденных детей и детей раннего возраста правопредсердный, лево- или нижнепредсердный ритм могут быть следствием недоношенности, гипоксии или патологии в родах. Кроме этого, нейро-гуморальная регуляция деятельности сердца у совсем маленьких детей отличается незрелостью, и по мере роста малыша все показатели сердечного ритма могут прийти в норму.

Если у ребенка не выявлено никакой патологии сердца или центральной нервной системы, то предсердный ритм следует считать преходящим, функциональным расстройством, но малыш должен регулярно наблюдаться у кардиолога.

Но наличие более серьезных эктопических ритмов — пароксизмальной тахикардии, мерцательной аритмии, атрио-вентрикулярного и желудочкового ритмов — требуют более детальной диагностики,

так как это может быть обусловлено врожденной кардиомиопатией, врожденными и приобретенными пороками сердца, ревматической лихорадкой, вирусными миокардитами.

Диагностика эктопического ритма

Ведущим методом диагностики является электрокардиограмма. При выявлении на ЭКГ эктопического ритма врачу следует назначить план дообследования, в который входят (ЭХО-КС) и проведение суточного мониторирования ЭКГ. Кроме этого, лицам с ишемией миокарда назначается коронароангиография (КАГ), а пациентам с другими аритмиями – (ЧПЭФИ).

Признаки по ЭКГ при разных видах эктопического ритма различаются:

- При предсердном ритме появляются отрицательные, высокие, или двухфазные зубцы Р, при правопредсердном ритме – в дополнительных отведениях V1-V4, при левопредсердном – в V5-V6, которые могут предшествовать или накладываться на комплексы QRST.

ускоренный эктопический предсердный ритм

- Для ритма из АВ-соединения характерно наличие отрицательного зубца Р, наслаивающегося на комплексы QRST, или имеющегося после них.

АВ-узловой ритм

- Идиовентрикулярный ритм отличается малой частотой сердечных сокращений (30-40 в минуту) и наличием измененных, деформированных и уширенных комплексов QRST. Зубец P отсутствует.

идиовентрикулярный (желудочковый) эктопический ритм

- При предсердной экстрасистолии появляются преждевременные, внеочередные неизмененные комплексы PQRST, а при желудочковой – измененные комплексы QRST и следующая за ними компенсаторная пауза.

предсердная и желудочковые эктопии (экстрасистолии) на ЭКГ

- Пароксизмальная тахикардия отличается регулярным ритмом с высокой частотой сокращений (100-150 в минуту), зубцы Р часто довольно тяжело определить.

- Для мерцания и трепетания предсердий на ЭКГ характерен нерегулярный ритм, зубец Р отсутствует, характерны волны мерцания f или волны трепетания F.

Лечение эктопического ритма

Лечение в том случае, когда у пациента наблюдается эктопический предсердный ритм, не вызывающий неприятных симптомов, а патологии сердца, гормональной и нервной систем не выявлено, не проводится.

В случае наличия умеренной экстрасистолии показано назначение седативных и общеукрепляющих препаратов (адаптогенов).

Терапия брадикардии, например, при предсердном ритме с малой частотой сокращений, при брадиформе мерцательной аритмии, заключается в назначении атропина, препаратов женьшеня, элеутерококка, лимонника и других адаптогенов. В тяжелых случаях, с ЧСС менее 40-50 в минуту, с приступами МЭС, оправдана имплантация искусственного водителя ритма (электрокардиостимулятора).

Ускоренный эктопический ритм, например, пароксизмы тахикардии и мерцания-трепетания предсердий требуют оказания экстренной помощи, например, введения 4%-ного раствора калия хлорида (панангина) внутривенно, или 10%-ного раствора новокаинамида внутривенно. В дальнейшем пациенту назначаются бета-блокаторы или – конкор, коронал, верапамил, пропанорм, дигоксин и др.

В обоих случаях – и замедленных, и ускоренных ритмов, показано лечение основного заболевания , если таковое имеется.

Прогноз

Прогноз при наличии эктопического ритма определяется наличием и характером основного заболевания. К примеру, если у пациента регистрируется по ЭКГ предсердный ритм, а болезней сердца не выявлено, прогноз благоприятный. А вот появление пароксизмальных ускоренных ритмов на фоне острого инфаркта миокарда ставит прогностическое значение эктопии в разряд относительно неблагоприятного.

В любом случае, прогноз улучшается при своевременном обращении к врачу, а также при выполнении всех врачебных назначений в плане обследования и лечения. Иногда лекарства приходится принимать всю жизнь, но благодаря этому несравнимо улучшается качество жизни и увеличивается ее продолжительность.

УСКОРЕННЫЕ ВЫСКАЛЬЗЫВАЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ И РИТМЫ

Их возникновение только в части случаев имеет отношение к замести-тельной функции скрытых водителей ритма, хотя и здесь эта роль пред-ставляется чрезмерной. Большинство же эпизодов ускоренного выскальзы-вания связано с первичным, как бы «немотивированным» усилением ав-томатизма подчиненных центров ли-бо с триггерной активностью центров АВ соединения (задержанные пост-деполяризации) . Ускоренные выскальзы-вающие комплексы (ритмы) отлича-ются от медленных тем, что их ин-тервалы выскальзывания короче физиологических. Однако, в отличие от экстрасистол, они приходят не преждевременно, а с некоторым запаздыванием по отно-шению к потенциально очередному комплексу основного ритма. Одиноч-ные, спорадические ускоренные вы-скальзывания можно наблюдать во время постэкстрасистолических пауз у больных, принимающих сердечные гликозиды. Это проявление избыточ-ной дигитализации. Аналогичное ди-агностическое значение имеют уско-ренные предсердные и АВ комплек-сы, если они появляются у тех же больных в момент паузы, вызванной массажем синокаротидной области.

При токсической дигиталисной бра-дикардии или СА блокаде триггерные выскальзывающие комплексы из АВ соединения или системы Гиса - Пуркинье могут иметь интервалы вы-скальзывания от 600 до 1000 мс.

Три и более следующих друг за другом ускоренных однотипных выскальзывающих комплекса формиру-ют ускоренный выскальзывающий ритм. Мы различаем ускоренные рит-мы: предсердные, из АВ соединения, идиовентрикулярные [Кушаковский М. С., 1976]. Можно указать ряд характерных признаков ускоренных ритмов. Они обычно возникают по-степенно, как бы набирая частоту. Период «разогрева» бывает тем про-должительнее, чем ниже расположен очаг возбуждения (от 1 до 3-5 укорачивающихся циклов). Число им-пульсов в 1 мин превышает уровень физиологического выскальзывания, но оно меньше, чем это бывает при пароксизмальных тахикардиях. Сог-ласно рекомендации Комитета экс-пертов ВОЗ (1980), верхним преде- лом частоты ускоренных ритмов при-нято считать 100 комплексов в 1 мин. По нашему мнению, которое совпа-дает с позицией и некоторых других клиницистов, эта граница не может быть слишком жесткой. Мы неодно-кратно наблюдали ускоренные рит-мы, отвечавшие всем условиям, но с частотой до 120 в 1 мин. По-видимо-му, при оценке ускоренных выскаль-зывающих ритмов не следует исклю-чительно ориентироваться на их час-тоту, а обязательно учитывать сам факт «выскальзывания», а также спе-цифические причины появления этих ритмов: дигиталисную интоксикацию, избыточное воздействие катехоламинов (эндогенных или вводимых из-вне), обострение ревматического мио-кардита, острый инфаркт миокарда в первые 24-48 ч, хронические забо-левания легких, хирургические опе-рации на открытом сердце [Кушаковский М. С., 1976; Childers R., 1976]. Согласно наблюдениям С. Кегг и М. Mason (1985), при протезирова-нии клапанов ускоренный АВ ритм возникает у каждого третьего боль-ного, обычно на фоне замедления си-нусового ритма, в период от начала операции до 6-го дня после операции. Появление такого ритма может быть и одним из проявлений инфекцион-ного эндокардита в зоне протезиро-ванного аортального клапана. Извест-ны случаи ускоренного АВ ритма, появлявшиеся у больных при прие-ме внутрь верапамила.

Для наджелудочковых ускоренных ритмов типичны и так называемые синусовые реакции, т. е. изменение частоты ритмов при перемене поло-жения тела, глубоком дыхании, фи-зическом или психическом напряже-нии, вдыхании амилнитрита. Пред-сердные, в том числе нижнепредсерд-ные, ускоренные ритмы чувствитель-ны к вагусным воздействиям, которые постепенно замедляют автоматичес-кую активность центров. Атропина сульфат и симпатомиметики ее сти-мулируют.

A. Pick, P. Dominguez (1957), впер-вые описавшие ускоренные АВ рит-мы («непароксизмальные АВ тахи-кардии»), обратили внимание на час-тое присоединение к таким ритмам антероградных и ретроградных бло-кад. Антероградные блокады выхода из центра АВ соединения проявляют-ся периодиками Венкебаха либо вне-запными выпадениями желудочковых комплексов (рис. 54). Однонаправ-ленная ретроградная ВА узловая бло-када приводит к неполной АВ диссо-циации. Наблюдаются также случаи полной АВ диссоциации.

Дигиталис ответствен более чем за половину всех случаев ускоренных АВ ритмов. В этой связи заслужива-ет более подробного описания дина-мика сердечного ритма у больных с тахикардической формой ФП, под-вергшихся избыточной дигитализации. Первым (терапевтическим) эф-фектом дигиталиса является удлине-ние рефрактерного периода клеток АВ узла и замедление АВ узлового проведения. В результате тахикардическая фибрилляция переходит в брадикардическую. Продолжение ди гитализации (избыточное) сопровож-дается уже токсическим действием: возникновением АВ узловой блокады высокой степени и формированием медленного правильного выскальзы-вающего ритма из области АВ соеди-нения. Нарастание дигиталисной ин-токсикации стимулирует триггерную активность центра АВ соединения, который вырабатывает до 80(100) им-пульсов в 1 мин (ускоренный ритм). Сочетание ФП, неполной антероград-ной АВ блокады и независимого ус-коренного АВ ритма создает условия для АВ диссоциации с периодичес-кими захватами желудочков. Сле-дующим этапом дигиталисной инток-сикации бывает присоединение бло-кады выхода из зоны АВ водителя ритма. Число желудочковых комп-лексов может уменьшиться вдвое (блокада выхода 2:1) или же про-исходит постепенное изменение (уко-рочение) интервалов R-R, заканчи-вающееся паузой за счет выпадения одного желудочкового комплекса (пе-риодика Венкебаха). Желудочковый ритм становится неправильным, ими-тируя в отсутствие зубцов Р ФП с нерегулярным АВ проведением. По-добная диагностическая ошибка и связанная с ней дальнейшая дигитализация чреваты опасными осложне-ниями и могут привести к летально-му исходу.

Рис. 54. Ускоренный ритм АВ соединения с блокадой выхода из эктопического центра. Больной 20 л, оперированный по поводу ДМП, остановка СЛ узла

У больных острым инфарктом мио-карда ускоренный ритм АВ соедине-ния регистрируется приблизительно в 10% случаев. Чаще эта аритмия возникает при нижнезаднем инфарк-те миокарда. Число комплексов - от 60 до 115 в 1 мин (при нижних ин-фарктах) и от 75 до 120 (при перед-них инфарктах), комплексы QRS уз-кие. Более чем у половины больных отмечается ускоренный ритм АВ сое-динения с одновременным возбужде-нием предсердий и желудочков; реже встречаются полная или неполная АВ диссоциация, ретроградная ВА периодика Венкебаха. Возникнове-ние при передних инфарктах уско-ренного АВ ритма ухудшает прогноз заболевания.

Ускоренный идиовентрикулярный ритм возникает при миокардитах, ди-гиталисной интоксикации и у 8- 36% больных в 1-2-е сутки острого инфаркта миокарда, чаще при его задненижней локализации. Впервые эта разновидность автоматического ритма была описана J. Spann и соавт. (1964). У больных инфарктом мио-карда ускоренный идиовентрикулярный ритм в 2 /з случаев регистрирует-ся во время сна, в период замедления синусового ритма. Однако возможно его появление и на фоне нормального синусового ритма и изредка - при умеренной синусовой тахикардии. Частота ритма в среднем составляет 85 в 1 мин с колебаниями у отдель-ных больных от 60 до 100 (120) в 1 мин. Ритм не всегда регулярен и обычно носит преходящий характер: отмечаются чередования синусового и ускоренного идиовентрикулярного ритма (рис. 55). Длительность каж-дого эктопического цикла невелика: от секунд до минут. Общий период избыточной автоматической активно-сти желудочковых центров в первые дни инфаркта миокарда в среднем со-ставляет 5 ч. Более чем у 60% боль-ных возникает АВ диссоциация (пол-ная и неполная) со сливными комп-лексами QRS и «захватами» надже-лудочкового вида. Особенно харак-терны сливные QRS в первом и в по-следнем комплексах каждого цикла. То обстоятельство, что идиовентри-кулярный центр периодически разря-жается наджелудочковыми импуль-сами, указывает на отсутствие за-щитной блокады входа, столь харак-терной для парасистолического центра.

При сравнительно редком желу-дочковом ритме облегчаются условия для ретроградной активации пред-сердий и образования реципрокных желудочковых комплексов. Они име-ют либо нормальный, либо аберрант-ный вид; им предшествуют зубцы Р", инвертированные в отведениях II, III, aVF. Такие комплексы могут оши-бочно трактоваться как антероград-ные захваты желудочков при АВ дис-социации. В затруднительных слу-чаях истина выясняется с помощью записи ЭПГ. При ускоренном идио-вентрикулярном ритме отсутствует волна Н. В момент образования слив-ных комплексов волна Н предшест-вует волне V с колебанием интерва-ла Н-V. Нередко выявляются кос-венные признаки скрытого ретроград-ного проведения в АВ узел или же явные ретроградные захваты пред-сердий с разрядкой С А узла.

У больных инфарктом миокарда можно встретить сочетание ускорен-ного идиовентрикулярного ритма с пароксизмальной ЖТ [Кушаков-ский М. С., Журавлева Н. Б., 1983] Некоторые авторы полагают, что ус-коренный идиовентрикулярный ритм способствует учащению приступов ЖТ. Переход ускоренного идиовент-рикулярного ритма в ФЖ был заре-гистрирован лишь в единичных слу-чаях.

Несомненно, существуют варианты ускоренных идиовентрикулярных ритмов, которые затягиваются на многие месяцы и годы. Более 10 лет мы наблюдали такой ритм у больно-го, перенесшего миокардит. G. Hut-chison (1977) регистрировал такой же ритм у 2 больных в течение не-скольких лет после перенесенного ими инфаркта миокарда (на фоне СССУ). Во всех этих наблюдениях эктопический фокус локализовался либо в ветвях ножек пучка Гиса, ли-бо еще дистальнее. При остром ин-фаркте миокарда отмечались также случаи ускоренного идиовентрику-лярного ритма с меняющейся фор-мой комплексов QRS (полиморфный ускоренный идиовентрикулярный ритм).

МИГРАЦИЯ НАДЖЕЛУДОЧКОВОГО ВОДИТЕЛЯ РИТМА

Этим термином обозначают состоя-ние, при котором источник возбуж-дения сердца смещается более или менее быстро от СА узла к АВ сое-динению и в обратном направлении. Контроль за деятельностью сердца как бы переходит «из рук в руки», что находит отражение на коротких отрезках ЭКГ. По-видимому, нет принципиальных различий между вы-скальзыванием одиночных предсерд-ных или АВ импульсов и миграцией наджелудочкового ритма, но в послед-нем случае картина представляется более изменчивой и динамичной.

Смещение водителя ритма может происходить: в самом СА узле; от СА узла к предсердным центрам автома-тизма; от СА узла к области АВ сое-динения и наоборот. Первый вариант миграции, о котором мы уже упоми-нали, проявляется главным образом колебаниями частоты нормального синусового ритма. Было показано, что внутриузловое смещение водите-ля ритма может изменять и форму зубца Р. Такой эффект вызывает, в частности, адреналин. Для двух дру-гих вариантов миграции наджелудоч-кового водителя ритма характерны: аритмия, различия в форме и (или) полярности зубцов Р, различная про-должительность интервалов Р-R.

Итак, это нерегулярный многофо- кусный ритм непароксизмалъного ти- па с меняющейся морфологией зуб-ца Р и неодинаковыми интервалами Р-R (часто вагусной природы).

Аритмия обусловлена тем, что ско-рость диастолической деполяризации неодинакова в СА узле, предсердных специализированных клетках и в об-ласти АВ соединения. В тот момент, когда доминирует СА узел, ритм уча-щается, при смещении водителя к нижележащим центрам ритм урежа-ется. На ЭКГ соответственно можно видеть чередование более продолжи-тельных интервалов Р-Р с менее продолжительными Разумеется, сте-пень аритмии будет зависеть от раз-личий в уровне автоматизма специа-лизированных клеток В то же время не следует забывать, что миграция водителя ритма может комбиниро-ваться с истинной синусовой аритми-ей. Это нередко наблюдают у детей и подростков. Полиморфность зубцов Р, вариации их от комплекса к комп лексу связаны с меняющимся направ-лением среднего пространственного вектора зубца Р (рис 56). На одной и той же ЭКГ регистрируются обыч-ные синусовые зубцы Р, деформиро-ванные предсердные Р, инвертиро-ванные в отведениях II, III, aVF нижнепредсердные Р и т д. Переход от положительных к отрицательным зубцам Р может происходить постепенно. Иногда же за каждым комп-лексом с синусовым зубцом Р следу-ет комплекс с инвертированным зуб-цом Р".

Особенно убедительным признаком миграции наджелудочков ого водите-ля ритма бывают так называемые комбинированные, сливные зубцы Р (fusion P). Их форма является комп-ромиссной, т. е. средней между сину-совым и эктопическим зубцами Р (в этих пределах она может широко варьировать). Образование сливных предсердных зубцов происходит в тех случаях, когда перемещающийся антероградно синусовый импульс встречается где-то в миокарде пред-сердий с одновременно возникшим и перемещающимся ретроградно экто-пическим импульсом. Каждый из этих импульсов успевает вызвать воз-буждение части миокарда предсер-дий. В результате сложения векторов появляется новый, сливной зубец Р, который может быть направленным кверху и книзу, изоэлектрическим или уплощенным. Fusion P иногда располагаются и после комплекса QRS.

Продолжительность интервала Р- R варьирует в различных комплексах в силу того, что постоянно меняется расстояние от места образования им-пульса до специализированных про-водящих трактов и АВ узла. Именно это обстоятельство, т. е. постепенное от удара к удару укорочение атрио-вентрикулярного интервала, привлек-ло внимание D. Hering (1910), впер-вые наблюдавшего феномен смеще-ния водителя ритма от СА узла к АВ соединению. Первое же электрокар-диографическое описание «блуждаю-щего ритма» у человека было дано, по-видимому, A. Hoesslin (1920).

Если нет сопутствующей АВ блока-ды, интервалы Р-R колеблются в пределах от 0,20 с (синусовые им-пульсы) до менее 0,12 с (нижнепред-сердные импульсы). При этом за каждым зубцом Р следует комплекс QRS. Если же источник автоматизма временно смещается к области АВ соединения, инвертированные в отведениях II, III, aVF зубцы Р" регист-рируются позади комплексов QRS. При смещении водителя ритма к ниж-ним отделам предсердия инвертиро-ванный в тех же отведениях зубец Р" оказывается впереди комплекса QRS и далее при продолжающейся мигра-ции приобретает форму положитель-ного колебания. В некоторых случа-ях ретроградная миграция водителя ритма по направлению к СА узлу мо-жет происходить при положительных зубцах Р и постепенном удлинении интервала Р-R. В отличие от перио-дов Венкебаха, здесь интервал Р-R не превышает 0,20 с.

В заключение следует еще раз под-черкнуть, что колебания частоты рит-ма и продолжительности интервала Р-R служат важнейшими характе-ристиками миграции наджелудочко-вого водителя ритма; третий приз-нак - изменение формы зубца Р - может наблюдаться при нарушениях внутрипредсердной проводимости и повреждении специализированных трактов без смещения водителя рит-ма (например, альтернация синусо-вых зубцов Р при острой эмболии ле-гочной артерии).

Наконец, важно помнить, что миг-рацию наджелудочкового водителя ритма весьма трудно отличить от по-литопной и частой предсердной экст-расистолии; к тому же обе эти арит-мии нередко сочетаются.

АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНАЯ ДИССОЦИАЦИЯ

Атриовентрикулярная (АВ) диссо-циация - форма нарушения сердеч-ного ритма, при которой осуществля-ется независимая активация предсер-дий и желудочков импульсами раз-личного происхождения. Возбужде-ние предсердий обычно происходит из СА узла, реже - из предсердных центров либо из АВ соединения. Же-лудочки активируются импульсами, исходящими из области АВ соедине-ния, иногда из желудочковых центров.

НЕПОЛНАЯ АВ ДИССОЦИАЦИЯ, ИЛИ АВ ДИССОЦИАЦИЯ С ЗАХВАТАМИ ЖЕЛУДОЧКОВ

Впервые картину неполной АВ дис-социации наблюдал A. Cushny (1897), проводивший миографическую ре-гистрацию движений предсердий и желудочков сердца собаки, подверг-шейся дигиталисной интоксикации. Наиболее раннее клиническое сооб-щение об этом феномене было сдела-но в 1906 г. К. Wenckebach, исполь-зовавшим флебографическую мето-дику. Первые ЭКГ у человека были получены L. Gallavardin и соавт. (1914). Что же касается обозначе-ния этого аритмического синдрома, то оно берет свое начало от W. Mobitz (1922-1923), предложившего для разграничения АВ диссоциации от АВ блокады термин "Interferenzdisso-ziation". В 1926 г. D. Scherf модифи-цировал это название в "Dissoziation mit Interferenz". Надо подчеркнуть, что в понятие «интерференция», вве-денное W. Mobitz, разные авторы вкладывают различное, иногда прямо противоположное, содержание. Те-перь уже не пользуются этим терми-ном, а называют соответствующий феномен захватом (capture) желу-дочков наджелудочковым импульсом или захватом предсердий ретроград-но распространившимся желудочко-вым импульсом.

Строго говоря, АВ диссоциация никогда не бывает первичным нару-шением ритма, а возникает обычно как вторичное явление за счет изме-нения условий образования и (или) проведения импульсов - так назы-ваемый принцип A. Pick (1963). В электрокардиографическом диагнозе не следует поэтому ограничиваться упоминанием об АВ диссоциации, а, по возможности, отразить ее причи-ны или патогенез.

Механизмы неполной АВ диссо-циации могут быть различными, хо-тя в конечном счете все они создают такие условия, что число автомати-ческих импульсов, вырабатываемых в центре АВ соединения или в идио-вентрикулярном центре, начинает превышать количество синусовых (предсердных) импульсов, поступаю-щих в АВ соединение либо к желу-дочкам. Обычно это нарушение «су-бординации» бывает следствием уг-нетения автоматизма СА узла. Число синусовых разрядов в единицу вре-мени уменьшается до уровня, более низкого, чем физиологический авто-матизм области АВ соединения [Эттингер Я. Г., Незлин В. Е., 1932; Эттингер Я. Г., 1937]. Эту форму АВ диссоциации иногда называют «пас-сивной», или АВ диссоциацией за счет «капитуляции» СА узла. Име-ются описания и случаев врожден-ной семейной АВ диссоциации с си-нусовой брадикардией.

В других случаях «пассивной» АВ диссоциации выработка синусовых импульсов остается нормальной, но под влиянием СА и (или) АВ блока-ды значительно уменьшается число импульсов, достигающих область АВ соединения. Так, среди 54 случаев «пассивной» АВ диссоциации, наблю-давшихся L. Dreifus и сотр. (1963), только 9 зависели от замедления си-нусового ритма. В остальных 45 слу-чаях АВ диссоциация возникла на почве неполной АВ блокады, затруд-нившей контроль СА узла над мед-ленно возбуждающимися центрами АВ соединения. В основе этих про-цессов лежала избыточная дигитали-зация. Иногда же АВ диссоциация начинается после длительной пау-зы, вызванной проведенной или бло-кированной предсердной экстрасис-толой либо желудочковой экстрасис-толой. Вполне естественно, что когда первичный водитель ритма замедля-ет свою деятельность или же его им-пульсы блокируются, подчиненный водитель ритма восстанавливает си-туацию, т. е. выскальзывает из-под контроля СА узла, что и приводит к АВ диссоциации.

Принципиально иной механизм ха-рактерен для АВ диссоциации, воз-никающей при ускоренном ритме АВ соединения или ускоренном идиовентрикулярном ритме, когда происходит первичное повышение активности эк-топических центров. Число выраба-тываемых здесь импульсов (от 65 до 100 в 1 мин) может превысить нор-мальное число синусовых импульсов. Такую форму АВ диссоциации иног-да называют «активной», или АВ дис-социацией за счет «узурпации». Из 93 подобных случаев, описанных L. Dreifus и сотр. (1963), в 61 при-чиной ускоренного ритма АВ соеди-нения была чрезмерная дигитализа-ция. Наконец, надо иметь в виду, что указанные выше механизмы могут в различных вариантах комбиниро-ваться.

Известно, что более высокая авто-матическая активность нижележа-щих центров обычно приводит к то-му, что эти центры становятся води-телями ритма всего сердца. При АВ диссоциации такая закономерность нарушается. Проникновению более частых АВ или желудочковых им-пульсов к предсердиям препятствует полная или частичная ретроградная В А блокада. Именно эта особенность предопределяет коренное различие между такими двумя формами арит-мии, как ритм АВ соединения, при котором осуществляется ретроград-ное ВА проведение, и неполная АВ диссоциация, при которой ретроград-ное ВА проведение импульсов нару-шено.

Между тем принципиальное отли-чие АВ диссоциации от АВ попереч-ной блокады состоит в том, что при АВ диссоциации антероградное про-ведение импульсов от предсердий к желудочкам вполне возможно, хотя оно не обязательно безупречно. Свое-образное сочетание при А В диссоциа-ции ретроградной блокады с сохра-ненной антероградной АВ проводи-мостью является примером однона- правленной АВ блокады (unidirec-tional block). Правда, возможность антероградного проведения импуль-сов от предсердий к желудочкам реа-лизуется при АВ диссоциации дале-ко не всегда.

Большинство наджелудочковых импульсов попадает в АВ проводящую систему в то время, когда АВ узел и миокард желудочков находят-ся в состоянии рефрактерности, выз-ванной более частыми разрядами, ис-ходящими из области АВ соединения или из идиовентрикулярного центра. Синусовые (предсердные) импульсы возбуждают желудочки только в те моменты, когда восстанавливается возбудимость проводящей системы и миокарда желудочков. Проведенный импульс одномоментно ставит желу-дочки под контроль предсердий, про-исходит захват желудочков. Захваты желудочков могут быть полными или частичными. Последние имеют вид сливных, комбинированных желудоч-ковых комплексов. Как правило, зах-ваты желудочков вызывают разрядку эктопического водителя ритма и мо-гут временно подавлять его актив-ность, если он не защищен и не функ-ционирует как парацентр. В послед-нем случае, т. е. в условиях защиты эктопического центра, имеет место парасистолия, а не АВ диссоциация.

Заслуживает внимания концепция о так называемых потенциальных зо- нах АВ диссоциации. Если подчинен-ный водитель ритма приобретает ак-тивность, то вероятность возникно-вения или стабилизации АВ диссо-циации будет в значительной мере зависеть от состояния АВ проводи-мости. Условий для возникновения АВ диссоциации мало при нормаль-ном антероградном и ускоренном рет-роградном проведении. СА узел не будет располагать временем для ак-тивации предсердий из-за опереже-ния его АВ импульсами. Если же ретроградное ВА проведение замед-лено, то после возбуждения АВ цент-ра имеется более продолжительный период, во время которого СА узел может обеспечить контроль за пред-сердиями.

Итак, чем короче время антеро- и ретроградного проведения, тем более узка потенциальная зона АВ диссо-циации, т. е. меньше вероятности, что она возникнет или приобретет устой-чивость. Чем продолжительнее время антеро- и особенно ретроградного АВ проведения у данного больного, тем шире зона АВ диссоциации, и она возникает чаще. У ряда больных поэ-тому АВ блокада I степени и АВ дис-социация чередуются друг с другом, что можно видеть при передозировке сердечных гликозидов, активности ревматизма и в остром периоде ин-фаркта миокарда.

ЭКГ при неполной АВ диссоциации. При анализе кривой находят 2 неза-висимых ритма: желудочковый (комп-лексы QRS) и синусовый либо пред-сердный (зубцы Р). Поскольку дис-тальный ритм чаще проксимального, комплексы QRS с каждым ударом смещаются все более влево по отно-шению к запаздывающим зубцам Р. Сначала это проявляется в укороче-нии интервала Р-R (зубец Р не про-веден к желудочкам), затем зубец Р сливается с комплексом QRS, оказы-вается позади (правее) него. В ре-зультате возрастает интервал R-Р, зубец Р наползает на зубец Т. При этом все синусовые (предсердные) зубцы Р одинаковы по форме, и рас-стояние между ними тоже одинако-вое. Форма желудочковых комплек-сов, также приходящих регулярно, за-висит от места выскальзывания: из АВ соединения (узкие QRS), изидио-вентрикулярного центра (широкие QRS). При значительном удалении Р от QRS, т. е. достаточно большом интервале R-Р, синусовый импульс (Р) может распространиться вниз к желудочкам, поскольку за время его запаздывания исчезает рефрактерно-сть в АВ узле и системе Гиса-Пур-кинье. Это и есть захват желудочков синусовым импульсом, т. е. одномо-ментное подчинение всего сердца контролю СА узла (рис. 57, 58). «Зах-иаченные» комплексы распознаются по их преждевременному появлению и часто аберрантному виду комплек-сов QRS; перед ними имеется зубец Р с соответствующим интервалом Р-R. Они напоминают предсердные экст-расистолы, но такое предположение легко отвергается после подсчета чис-ла комплексов QRS и относящихся к ним, хотя и запаздывающих, зубцов Р (оно одинаково). В отличие от экст-расистол, после захваченных комп-лексов не бывает удлиненной паузы. Расстояние между проведенным комп-лексом QRS и следующим за ним не-зависимым комплексом QRS бывает либо равным обычному интервалу между двумя выскальзывающими комплексами, либо короче его. Иног-да вслед за проведенным синусовым импульсом, вместо возобновления очередного цикла АВ диссоциации, появляется еще несколько подряд проведенных к желудочкам синусо-вых импульсов, после чего вновь ре-гистрируется характерная картина АВ диссоциации (временное подавле-ние активности эктопического цент-ра).

Существуют обратные соотношения между продолжительностью интер-вала Р-R проведенного импульса и интервала R-Р предшествующего независимого комплекса. После бо-лее короткого интервала R-Р обыч-но следует более длинный интервал Р-R. После более продолжительно-го интервала R-Р фиксируется бо-лее короткий интервал Р-R. Здесь, очевидно, сказывается влияние реф-рактерности. По-видимому, мини-мальный критический интервал R- Р, отражающий время, необходимое для восстановления проводимости АВ системы, составляет около 0,20 с. Все же не столь редко указанные законо-мерности нарушаются: интервал Р-R остается постоянным, несмотря на изменение предшествующего ин-тервала R-Р, или происходит удли-нение интервала Р-R после продол-жительного предшествующего интер-вала R-Р. Такое парадоксальное увеличение времени АВ проведения при захвате желудочков могло бы служить указанием на нарушение ан-тероградной проводимости. Однако более правильное объяснение меха-низмов удлинения интервала Р-R в проведенных импульсах можно най-ти в концепции о скрытом АВ прове- дении (concealed AV conduction), вы-двинутой R. Langendorf (1948).

Скрытым АВ проведением называ-ют частичное прохождение синусово-го (предсердного) импульса в АВ сое-динение, что оказывает влияние на проведение через АВ соединение сле-дующего синусового импульса либо на формирование очередного выскаль-зывающего АВ комплекса. Хотя им-пульс не способен пройти через всю проводящую систему и вызвать воз-буждение соответствующего отдела сердца (в антероградном направле-нии - желудочков, в ретроградном - предсердий), он все же может про-никнуть на достаточную глубину в АВ соединение, чтобы нарушить здесь условия проведения или изменить функцию эктопического центра. При АВ диссоциации скрытое ретроград-ное проведение АВ импульса в АВ узел бывает причиной «парадоксаль-ного» удлинения интервала Р-R в захваченном комплексе, несмотря на достаточную продолжительность ин-тервала R-Р.

Представляет интерес вопрос о том, что определяет частоту захватов же-лудочков при АВ диссоциации. Если разница в частоте синусового и вы-скальзывающего ритма невелика, зу-бец Р смещается вправо медленно (по отношению к QRS). Захваты же-лудочков случаются редко, но иног-да по нескольку подряд, обычно 2, ре-же 3 подряд . Далее вновь следует длинный путь до очередного захвата. Если же разница между проксималь-ным и дистальным ритмом значи-тельна, зубец Р смещается вправо быстро, захваты повторяются часто, но в одиночных комплексах. Нако-нец, при очень частом выскальзываю-щем ритме и редком синусовом ритме «захваты» случаются лишь споради-чески.

Следует дополнительно охаракте-ризовать неполные захваты желудоч ков при АВ диссоциации. Они прояв-ляются на ЭКГ в двух вариантах. При первом из них регулярная серия выскальзывающих комплексов пре-рывается более длинным интервалом между ними. Причина этого удлинения состоит в том, что синусовый им-пульс осуществляет скрытое прове-дение, т. е. разряжает водитель рит-ма в АВ соединении, но не достигает желудочков, поскольку нижележа-щие участки АВ соединения все еще находятся в состоянии рефрактерно-сти. Очевидно, что в подобных слу-чаях продолжительность ЭРП в раз-личных участках АВ соединения не-одинакова. На ЭКГ, наряду с такими абортивными захватами, регистриру-ются и полные захваты желудочков. Второй вариант АВ диссоциации с неполными, или частичными, захва-тами проявляется в образовании сливных комплексов, когда проведен-ный сверху синусовый импульс успе-вает активировать только часть мио-карда желудочков. Другая же часть желудочкового миокарда возбужда-ется за счет волны, исходящей из желудочкового центра. Такой фено-мен нередко можно встретить при желудочковой пароксизмальной та-хикардии или ускоренном идиовен-трикулярном ритме, если не происхо-дит ретроградного проведения им-пульсов к предсердиям - «удары Дреслера» . При этих состояниях возникают и типич-ные, полные захваты желудочков.

аритмий сердца с позиций «симметрийного подхода» // Дальневосточный медицинский... терапевтов. – Москва, 2011. – С. 76. В.А.Добрых. Аритмии сердца : симметрия, золотое сечение // Глава 4. Проявление...

... «Классификация аритмии» (1995-2008 гг.) Книги: Аритмии сердца : учебно- ... Р85) Хасаев, А. Ш. Аритмии и блокады сердца : вопросы диагностики и лечения: ... принцип диагностики и построения рабочей классификации аритмий сердца // Врачеб. дело. – 1995. - N 5-6. ...

Аритмии сердца

- любой сердечный ритм, не являющийся регулярным синусовым ритмом нормальной частоты, а также нарушение проводимости электрического импульса по разным отделам проводящей системы сердца. Аритмии подразделяются преимущественно на нарушения функций автоматизма, возбудимости и проводимости.

К аритмиям, обусловленным нарушениями функции автоматизма, относятся синусовые тахикардия, брадикардия, аритмия, синдром слабости синусового узла (СССУ). При появлении эктопических комплексов или ритмов импульсы исходят из очага, расположенного вне синусового узла. Они бывают активными - экстрасистолия, парасистолия, пароксизмальная

тахикардия - и пассивными, при которых на фоне угнетения автоматизма синусового узла появляются эктопические водители ритма II и III порядка - предсердные, из атриовентрикулярного соединения, при миграции супправентрикулярного водителя ритма, из желудочков. Отдельно выделяют мерцание и трепетание предсердий и желудочков. К нарушениям функции проводимости относят синоаурикулярную блокаду, внутрипредсердную блокаду, атриовентрикулярную блокаду, блокаду ножек пучка Гиса, синдром Вольфа - Паркинсона - Уайта, синдром CLC - укороченного интервала P-Q и асистолию сердца.

Этиология, патогенез

Аритмии отличаются своей полиэтиологичностью. Среди факторов их развития отмечают функциональные расстройства и органические поражения центральной нервной системы (стрессы, неврозы, опухоли, травмы черепа, нарушения мозгового кровообращения, ваготония и пр.), а также нервно-рефлекторные факторы (висцеро-висцеральные рефлексы при заболеваниях ЖКТ, патология позвоночника и др.); поражения миокарда и сердечно-сосудистой системы (ИБС и ИМ, миокардиты, кардиомиопатии, пороки сердца, патология крупных сосудов, гипертоническая болезнь, перикардиты, опухоли сердца); нарушения электролитного баланса, особенно калиевого, кальциевого и магниевого; влияние токсинов - бактериальных, промышленных, привычные интоксикации (алкоголь, никотин), интоксикации лекарственными препаратами (сердечными гликозидами, бета-блокаторами, мочегонными и др.); гипоксию и гипоксемию любого генеза; эндокринопатии (тиреотоксикоз, феохромоцитома и др.).

Среди механизмов развития аритмий большая роль принадлежит изменению соотношения содержания ионов калия, магния, кальция внутри клеток миокарда и во внеклеточной среде, что приводит к изменениям возбудимости, рефрактерности и проводимости синусового узла, проводящей системы и сократительности миокарда. Доминируют нарушения следующих функций: усиление или подавление активности синусового узла; повышениеактивности очагов автоматизма низшего порядка; укорочение или удлинение рефрактерного периода; снижение или прекращение проводимости по проводящей системе и сократительному миокарду, иногда проведение импульса по путям, не функционирующим в норме.

В появлении эктопических ритмов и комплексов играет роль также механизм ющий круговую волну возбуждения. Эктопическая активность миокарда возникает в случаях, когда пороговая величина внутриклеточного потенциала возникает преждевременно. Эктопическая активность и повторный вход приводят к выходу отдельных участков из-под контроля синусового узла. Отдельные циклы эктопического возбуждения или круговой циркуляции приводят к развитию экстрасистолии.

Длительный период активности эктопического очага автоматизма или циркуляции круговой волны по миокарду вызывает развитие пароксизмальной тахикардии.

Клиническая картина

Нарушения функции автоматизма.

Синусовая тахикардия.

Синусовая тахикардия - учащение сердечных сокращений до 90-160 уд/мин в состоянии покоя при сохраненном правильном синусовом ритме.

Субъективно проявляется сердцебиением, чувством тяжести, иногда болью в области сердца. Аускультативно I тон на верхушке усилен, может отмечаться маятниковый ритм (сила I и II тонов практически одинакова при равных систоле и диастоле) и эмбриокардия (I тон сильнее, чем II, продолжительность систолы равна продолжительности диастолы). Существующие ранее шумы могут ослабевать или исчезать.

Синусовая брадикардия

Синусовая брадикардия - урежение частоты сердечных сокращений до 60 уд/мин и менее при сохраненном правильном синусовом ритме. Клинически часто не проявляется. Иногда больные жалуются на редкий ритм сердца, слабость, чувство замирания сердца, головокружение. Однако в ответ на физическую нагрузку появляется учащение пульса, что отличает брадикардию от полной атриовентрикулярной блокады с брадикардией. Нередко отмечается сочетание с синусовой аритмией.

Синусовая аритмия

Синусовая аритмия - неправильный синусовый ритм, характеризующийся периодами постепенного учащения и урежеимпульсов в синусовом узле с периодически меняющейся частотой.

Различают дыхательную аритмию и аритмию, не зависящую от дыхания. Жалобы больных обычно незначительны и субъективно проявляются сердцебиением или замиранием сердца. Пульс и ЧСС то ускоряются, то замедляются.

При дыхательной аритмии имеется четкая связь с фазами дыхания, после задержки дыхания она исчезает. Сила и звучность сердечных тонов не изменены.

Синдром слабости синусового узла

Синдром слабости синусового узла - ослабление или потеря синусовым узлом функции автоматизма. Латентная форма клинически ничем не проявляется. Манифестная форма - гиподинамическая - проявляется выраженной брадикардией, болями в области сердца, нарушениями церебрального кровотока в виде головокружений, обмороков, снижения памяти, головной боли, преходящих парезов, расстройств речи, приступов Морганьи. При синдроме Шорта - брадитахикардии - увеличивается риск образования внутрисердечных тромбов итромбоэмболических осложнений, среди которых нередки ишемические инсульты.

Синкопальные состояния, обусловленные приступами Морганьи, характеризуются внезапностью, отсутствием предобморочных реакций, выраженной бледностью в момент потери сознания и реактивной гиперемией кожных покровов после приступа, быстрым восстановлением исходного самочувствия. Потери сознания наступают при внезапном урежении ЧСС менее 20 уд/мин или во время асистолии продолжительностью более 5-10 секунд.

Экстрасистолия

Экстрасистолия - нарушение сердечного ритма, характеризующееся преждевременным сокращением всего сердца или отдельных его частей вследствие повышения активности очагов эктопического автоматизма. Парасистолия - эктопический ритм с активным гетеротропным очагом, который функционирует вне зависимости от основного водителя ритма, характеризуется ответом миокарда в виде возбуждения предсердий желудочков или всего сердца на каждый из импульсов и основного и эктопического водителя ритма.

Больные жалуются на ощущение перебоев в работе сердца, толчков и замираний за грудиной. В случае длительной аллоритмии (бигеминии, тригеминии) такие жалобы нередко отсутствуют. У части больных более выражены повышенная утомляемость, одышка, головокружение, общая слабость. При физикальном обследовании экстрасистолия определяется как преждевременный удар с последующей компенсаторной паузой.

Пароксизмальная тахикардия

Пароксизмальная тахикардия - нарушение сердечного ритма в виде приступов сердцебиений с частотой сокращений 140-220 уд/мин под влиянием импульсов гетерогенных очагов, полностью вытесняющих синусовый ритм. Во время пароксизма больные ощущают частое сердцебиение, нередко начинающееся с резкого толчка за грудиной. Во многих случаях сердцебиение сопровождается одышкой, болью в области сердца или за грудиной, головокружением, слабостью. Приступ предсердной пароксизмальной тахикардии может сопровождаться тошнотой, рвотой, метеоризмом, потливостью. В конце приступа беспокоит частое обильное мочеиспускание с выделением большого количества светлой мочи низкого удельного веса (1001-1003). Пульс ритмичен, резко учащен, систолическое АД снижается. При аускультации обнаруживается выравнивание интенсивности I и II тонов сердца, паузы между тонами становятся одинаковыми (маятникообразный ритм).

Предсердные эктопические ритмы характеризуются генерацией ритма для всего сердца эктопическим очагом, расположенном в левом или правом предсердии. Специфических желоб и симптомов нет. В клинике доминируют симптомы основного заболевания. Диагностируется по ЭКГ.

Ритм атриовентрикулярного (АВ) соединения - источник ритма находится в АВ-соединении, частота генерируемых им импульсов - 30-60 уд/мин. Клинические проявления зависят от тяжести основного заболевания. При выраженной брадикардии возможны обмороки, головокружения, боли в области сердца. Объективно определяется брадикардия 40-60 уд/мин, I тон над верхушкой может быть усилен, возможно набухание шейных вен.

Миграция наджелудочкового водителя ритма - постепенное перемещение источника ритма в пределах проводящей системы предсердий или от синусового узла к области АВ-соединения и обратно. Характерных клинических признаков нет. Объективно обнаруживается незначительная аритмия, сходная с синусовой.

Желудочковый (идиовентрикулярный) ритм - нарушение ритма, при котором на фоне угнетения водителей ритма I и II порядка водителем ритма становятся центры III порядка (ножкипучка Гиса, реже - волокна Пуркинье). Клинически отмечается брадикардия 30-40 уд/мин, ритм правильный, учащается при физической нагрузке, под воздействием атропина. Типичны головокружения, частое возникновение приступов Морганьи - Адамса - Стокса с потерей сознания и судорогами. Выражена склонность к желудочковой тахикардии, трепетанию и фибрилляции желудочков, асистолии и внезапной смерти.

Мерцание и трепетание

Мерцание предсердий

Мерцание предсердий (мерцательная аритмия) - нарушение сердечного ритма, при котором на протяжении всего сердечного цикла отмечаются частые сокращения (350-600 уд/мин) отдельных мышечных волокон предсердий, координированное сокращение их отсутствует. По частоте желудочковых сокращений мерцательная аритмия делится на тахисистолическую (ЧСС 90 и более), нормосистолическую (ЧСС 60-90) и брадисистолическую (ЧСС менее 60).

При тахисистолической форме мерцательной аритмии больные жалуются на сильное сердцебиение, слабость, нарастает сердечно-сосудистая недостаточности При аускультации отмечаются аритмия, беспорядочное появление тонов и различная громкость I тона. Пульс ритмичный, пульсовые волны разной амплитуды, определяется дефицит пульса.

Трепетание предсердий

Трепетание предсердий - учащение сокращений предсердий до 200-400 уд/мин при сохранении правильного предсердного ритма. Трепетание предсердий может быть пароксизмальным либо отмечаться длительно (до 2 недель и более). Больные жалуются на учащенное сердцебиение, иногда одышку и боли в области сердца. При осмотре отмечается ундуляция шейных вен, аускультативно - тахикардия. В остальном симптоматика зависит от основного заболевания.

Трепетание и фибрилляция желудочков - частое (200-300/мин) ритмичное сокращение желудочков, обусловленное устойчивымкруговым движением импульса, генерированного в желудочках. Клинически трепетание и фибрилляция желудочков являются терминальным состоянием и равносильны остановке кровообращения. В первые секунды появляются слабость, головокружение, спустя 18-20 секунд происходит потеря сознания, через 40-50 секунд возникают судороги, непроизвольное мочеиспускание. Пульс и АД не определяются, сердечные тоны не выслушиваются. Дыхание урежается и прекращается. Зрачки расширяются. Наступает клиническая смерть.

Синоаурикулярная блокада

Синоаурикулярная блокада - нарушение проведения импульса от синусового узла к предсердиям. Во время сердечной паузы больные отмечают головокружение, шум в голове, возможна потеря сознания. В это время не прослушиваются тоны сердца и, пульс при пальпации лучевых артерий отсутствует.

Атриовентрикулярная блокада

Атриовентрикулярная (АВ) блокада - нарушение проведения импульса от предсердий к желудочкам.

АВ-блокада I степени проявляется в замедлении АВ-проводимости. Клинически не распознается. Иногда при аускультации отмечается пресистолический трехчленный ритм за счет тона сокращения предсердий (благодаря удлинению интервала Р-Q).

АВ-блокада II степени - неполная АВ-блокада. Больные жалуются на перебои в работе сердца, иногда легкое головокружение. Аускультативно правильный ритм прерывается длинными паузами (выпадение сокращений желудочков). Различаются три вида АВ-блокады II степени по Мобитцу - ЭКГ.

АВ-блокада III степени - полная АВ-блокада. Больные жалуются на слабость, головокружение, потемнение в глазах, кратковременные обмороки, боли в области сердца, которые особенно характерны при урежении ЧСС менее 40 уд/мин. Пульс редкий, при аускультации - брадикардия, правильный сердечный ритм, звучность I тона, может меняться. Обычно он глухой, однако время от времени (при совпадении сокращений предсердий и желудочков) появляется «пушечный» тон Стражеско. В некоторых случаях удается прослушать во время пауз доносящиеся как будто издалека глухие тоны сокращений предсердий (симптом «эха»). Систолическое АД может быть повышено.

Блокада ножек пучка Гиса

Блокада ножек пучка Гиса - нарушение проведения наджелудочковых импульсов по одной из ножек пучка Гиса. Происходят нарушения проводимости в ножках пучка Гиса и их разветвлениях. Если импульс проведения по одной из ножек прерван, то волна возбуждения проходит до обоих желудочков через неповрежденную ножку, в результате происходит неодновременное возбуждение желудочков. Клинически это проявляется расщеплением или раздвоением тонов сердца.

Синдром Вольффа - Паркинсона - Уайта (WPW) обусловлен наличием дополнительного пути проведения между предсердиями и желудочками (пучок Кента). Встречается у 0,15-0,20% людей, причем у 40-80% из них наблюдаются различные нарушения сердечного ритма, чаще наджелудочковые тахикардии. Могут возникать пароксизмы мерцания или трепетания предсердий (примерно у10% больных). У 1/4 лиц с синдромом WPW отмечается преимущественно суправентрикулярная экстрасистолия . Эта патология чаще наблюдается у мужчин и может проявиться в любом возрасте.

Диагностика

Нарушения функции автоматизма

Синусовая тахикардия

ЭКГ-признаки: ЧСС 90-160 уд/мин; предсердные зубцы и желудочковые комплексы характеризуются нормальной формой и последовательностью; интервал R-R укорочен; сегмент ST может смещаться ниже изолинии.

Синусовая брадикардия

ЭКГ-признаки: урежение ЧСС до 59 уд/мин и меньше, увеличение длительности интервала R-R; правильный синусовый ритм; возможно удлинение интервала Р-Q до 0,21 секунды.

При вагусной брадикардии отмечаются положительные пробы Чермака - надавливание на общую сонную артерию резко замедляется пульс, Ашнера - Даньини - надавливание на глазные яблоки приводит к тому же. Ортостатическая проба при отсутствии разницы в частоте пульса при горизонтальном и вертикальном положении свидетельствует об органической природе брадикардии.

Синусовая аритмия

ЭКГ-признаки: колебания продолжительности интервала R-R более 0,16 секунды, при дыхательной аритмии они связаны с дыханием; сохранение всех ЭКГ - признаков синусового ритма.

ЭКГ-признаки: стойкая синусовая брадикардия 45-50 уд/мин; перемежающаяся синоаурикулярная блокада; периодически - полная остановка синусового узла (пауза, во время которой не регистрируются зубцы Р, Т, комплекс QRS, продолжительностью более двух интервалов R-R); в период полной остановки синусового узла могут отмечаться выскальзывающие сокращения из АВ-соединения (комплекс QRST без предшествующего зубца Р). При синдроме Шорта (брадитахикардии) отмечается смена выраженной брадикардии пароксизмами суправентрикулярной тахикардии, мерцанием и трепетанием предсердий. Характерно медленное восстановление функции СУ после электрической или фармакологической кардиоверсии, а также при спонтанном прекращении приступа наджелудочковой тахиаритмии (пауза перед восстановлением синусового ритма более 1,6 секунды).

Эктопические комплексы и ритмы

Экстрасистолия

Экстрасистолы могут быть предсердными, из АВ-соединения, желудочковыми.

ЭКГ-признаки: преждевременное появление экстрасистолического комплекса. Для наджелудочковых экстрасистол характерны неизменная форма желудочкового комплекса и неполная компенсаторная пауза. В предсердных экстрасистолах зубец Р может быть нормальным или несколько измененным при близком расположении эктопического очага и синусового узла. Если экстрасистолы исходят из средних отделов предсердий, зубец Р снижается или становится двухфазным, а экстрасистолы из нижних отделов предсердий характеризуются отрицательным зубцом Р.

Экстрасистолы из атриовентрикулярного соединения из-за ретроградного распространения импульса на предсердия имеют зубец Р отрицательной формы, расположенный после комплекса QRS (при предшествующем возбуждении желудочков), при одновременном возбуждении предсердий и желудочков зубец Р отсутствует. Желудочковые экстрасистолы отличаются деформированностью, высокой амплитудой желудочкового комплекса, шириной, превышающей 0,12 секунды, и полной компенсаторной паузой. Наибольший зубец экстрасистолы направлен дискордантно по отношению к сегменту ST, а также к зубцу Т.

При правожелудочковой экстрасистоле в I отведении главный зубец комплекса QRS направлен вверх, в III - вниз. В отведениях V1-2 он направлен вниз, в V5-6 - вверх. При левожелудочковой экстрасистоле главный зубец комплекса QRS в I отведении направлен вниз, в III - вверх. В VI-2 он направлен вверх, в V5-6 - вниз.

Появление на ЭКГ экстрасистол с различной формой желудочкового комплекса (политопных) указывает на несколько эктопических очагов. Политопные и множественные экстрасистолы присущи органическому повреждению миокарда и прогностически неблагоприятны.

Парасистолия

ЭКГ-признаки: регистрируются два независимых друг от друга ритма, эктопический ритм напоминает экстрасистолу, но ин-

тервал сцепления (расстояние от предыдущего нормального комплекса до экстрасистолы) все время меняется. Расстояния между отдельными парасистолическими сокращениями кратны наименьшему расстоянию между парасистолами.

Для диагностики парасистолии необходима длительная запись ЭКГ с измерением расстояния между отдельными эктопическими комплексами.

Пароксизмальная тахикардия

ЭКГ-признаки: внезапное начало и окончание приступа тахи-

106Г кардии свыше 160 уд/мин (160-250 уд/мин) при сохранении правильного ритма. Предсердная форма характеризуется наличием зубца Р перед комплексом QRS (он может быть положительным или отрицательным, измененной формы), Начальная часть желудочкового комплекса не изменена, интервал Р-Q может быть удлинен, а Р - приближаться к Т.

Предсердия возбуждаются за счет нормальных синусовых импульсов, и на ЭКГ могут регистрироваться обычные зубцы Р, наслаивающиеся на разные участки комплекса QRST. Выявить зубцы Р удается редко.

Пароксизмальная тахикардия из АВ-соединения характеризуется позицией отрицательного зубца Р позади комплекса QRS либо его отсутствием на ЭКГ, неизменностью желудочковых комплексов. При желудочковой форме отмечаются деформация и расширение комплекса QRS более 0,12 секунды, дискордантное расположение сегмента ST и зубца Т. По форме напоминает экстрасистолу.

Предсердные эктопические ритмы

ЭКГ-признаки правопредсердного эктопического ритма: отрицательный зубец Р в отведениях II, III, aVF или V1-V6 или одновременно в отведениях II, III, V1-V6.

Ритм коронарного синуса: отрицательный зубец Р в отведениях II, III, aVF; в грудных отведениях V1-V6 зубец Р отрицательный или диффузный, в I, aVR зубец Р положительный; интервал Р-Q укорочен, комплекс QRST не изменен.

ЭКГ-признаки левопредсердного эктопического ритма: отрицательный зубец Р в отведениях II, III, aVF, V3-V6, в отведении aVR - положительный; продолжительность интервала P-Q нормальная; в отведении V1 зубец Р имеет форму «щит и меч», когда на положительном зубце Р имеется остроконечное колебание.

Ритм атриовентрикулярного (АВ) соединения

ЭКГ-признаки ритма АВ-соединения с предшествующим возбуждением желудочков: отрицательный зубец Р расположен между комплексом QRS и зубцом Т; интервал R-Р (ретроградная проводимость) - более 0,20 секунды; ритм предсердий и желудочков одинаков. ЭКГ-признаки ритма АВ-соединения с одновременным возбуждением предсердий и желудочков: зубец Р не выявляется, ритм желудочков правильный. ЭКГ при эктопическом ритме из АВ-соединения и пароксизмальной тахикардии, исходящей из АВ-соединения, одинаковы. Диагностика осуществляется по частоте ритма: если ритм частотой 30-60 уд/мин - это эктопический АВ-ритм, если частота более 140 уд/мин - пароксизмальная тахикардия.

Миграция суправентрикулярного водителя ритма

ЭКГ-признаки: зубец Р от цикла к циклу меняет форму и размеры (снижается, деформируется, становится отрицательным, возвращается к первоначальному варианту). Интервал P-Q постепенно укорачивается, затем становится нормальным. Нередко выражены колебания интервалов R-R.

Желудочковый (идиовентрикулярный) ритм

ЭКГ: брадикардия 30-40 уд/мин (иногда менее) с правильным сердечным ритмом; уширение и деформация комплекса QRS как при блокаде ножек пучка Гиса; зубец Р отсутствует.

Мерцание и трепетание

Мерцание предсердий

ЭКГ-признаки: отсутствие зубцов Р, вместо которых имеются волны мерцания разной амплитуды и продолжительности, лучше видны в отведениях II, III, aVF, V1-V2; аритмия желудочков - разные расстояния R-R. Различают крупноволнистые (волны по амплитуде больше 1 мм) и мелковолнистые (амплитуда волн меньше 1 мм) формы мерцательной аритмии.

Трепетание предсердий

ЭКГ-признаки: вместо зубцов Р определяются волны трепетания, одинаковые по длине, форме и высоте («зубцы пилы») с частотой от 200 до 400 в минуту. На желудочки (вследствие функциональной АВ-блокады) проводится каждый второй, третий или четвертый импульс: число желудочковых комплексов обычно не превышает 120-150 в минуту; желудочки сокращаются в правильном ритме. Иногда отмечается чередование трепетаний и мерцаний предсердий.

Трепетание и фибрилляция желудочков

ЭКГ при трепетании желудочков: регистрируется синусоидальная кривая с частыми, ритмичными, широкими и высокими, похожими друг на друга волнами возбуждения желудочков с частотой 200-300 в минуту. Элементы желудочкового комплекса различить невозможно. ЭКГ при мерцании желудочков: вместо желудочковых комплексов отмечаются частые (200-500 в минуту) нерегулярные волны разной амплитуды и длительности.

Нарушения функции проводимости

Синоаурикулярная блокада

ЭКГ-признаки: выпадение комплекса PQRST; после нормального комплекса регистрируется пауза, равная по длительности двойному интервалу R-R. Если выпало большее число комплексов, то пауза будет равна их суммарной продолжительности. В конце паузы может появиться выскакивающее сокращение из АВ-соединения. Блокирование синусового импульса и появление паузы может происходить регулярно - каждый второй, каждый третий и т. д.

Внутрипредсердная блокада

ЭКГ-признаки: увеличение продолжительности зубца Р более чем на 0,11 секунды, расщепление зубца Р.

Атриовентрикулярная блокада.

ЭКГ-признаки: АВ-блокада I степени - удлинение интервала Р-Q более чем на 0,20 секунды; АВ-блокада II степени Мобитц I - постепенное удлинение интервала Р-Q, после появления очередного зубца Р выпадает желудочковый комплекс - период Самойлова - Винкенбаха, желудочковый комплекс не изменен; АВ-блокада II степени Мобитц II - интервал Р-Q нормальный или удлиненный, но одинаковый во всех циклах, выпадение желудочкового комплекса, комплексы QRS нормальные или расширены и деформированы; АВ-блокада II степени Мобитц III - интервал Р-Q во всех циклах одинаков, закономерно блокируется каждый второй или третий и т. д. предсердный импульс, периоды Самойлова - Винкенбаха появляются регулярно; АВ-блокада III степени - число желудочковых комплексов в 2-3 раза меньше, чем предсердных (20-50 в минуту), интервалы R-R одинаковы, число зубцов Р нормальное, интервалы Р-Р одинаковы, зубец Р по отношению к комплексу QRS располагается беспорядочно, то предшествует ему, то наслаивается на него, то оказывается за ним, если водитель ритма расположен в АВ-соединении или общем стволе пучка Гиса, форма комплекса QRS не изменена; если QRS похож на таковой при блокаде левой ножки пучка Гиса, водитель ритма - в правой, и наоборот.

Блокада ножек пучка Гиса

ЭКГ-признаки: уширение желудочкового комплекса; если комплекс QRS равен 0,12 секунды или шире, блокада полная; неполная блокада - QRS шире 0,09 секунды, но не превышает 0,12 секунды. Полная блокада левой ножки: в отведениях I, V5-V6 комплекс QRS представлен широким зубцом R с зарубиной на вершине или колене (восходящем или нисходящем), зубец Q отсутствует; в отведениях V1-V2 желудочковые комплексы имеют вид QS с широким и глубоким зубцом S; сегмент ST и зубец Т дискордантны по отношению к главному зубцу комплекса QRS.

Электрическая ось сердца отклонена влево. Полная блокада правой ножки пучка Гиса: в правых грудных отведениях расщепленный и зазубренный комплекс QRS вида rSR", RSR", сегмент ST расположен книзу от изолинии, зубец Т отрицательный или двухфазный; широкий глубокий зубец S в отведениях V5-V6. Ось сердца, как правило, расположена вертикально (R1 = S1). Блокада конечных разветвлений волокон Пуркинье диагностируется по значительному уширению комплекса QRS, сочетающемуся с диффузным снижением амплитуды желудочкового комплекса.

Синдром Вольффа - Паркинсона - Уайта

ЭКГ-признаки: укорочение интервала Р-Q менее чем на 0,12 секунды; наличие в составе комплекса QRS дополнительной волны возбуждения дельта, приставленной в виде лесенки к комплексу QRS; увеличение продолжительности (0,11-0,15 секунды) и небольшая деформация комплекса QRS, дискордантное ему смещение сегмента ST и изменение полярности зубца Т (непостоянные признаки).

Синдром CLC

ЭКГ-признаки: укорочение интервала Р-Q менее чем на 0,12 секунды; комплекс QRS не расширен, форма его нормальная, волна дельта отсутствует.

Лечение

Нарушения функции автоматизма

Синусовая тахикардия

Лечение синусовой тахикардии направлено на лечение основного заболевания.

При неврозах показана седативная терапия (валериана, транквилизаторы). При лечении синусовой тахикардии без явлений сердечной недостаточности бета-адреноблокаторы (анаприлин, обзидан, карданум). С явлениями сердечной недостаточности при тахикардии оправдано назначение сердечных гликозидов (дигоксин, изоланид).

Синусовая брадикардия

Синусовая брадикардия у практически здоровых людей лечения не требует. В остальных случаях лечение направлено на устранение причины, вызывающей брадикардию, и лечение основного заболевания. При вагусной синусовой брадикардии, сопровождающейся дыхательной аритмией, хороший эффект оказывают малые дозы атропина. При брадикардии, связанной с НДЦ, сопровождающейся признаками нарушения кровоснабжения, симптоматический эффект дают эуфиллин, алупент, беллоид. В тяжелых случаях может потребоваться электрокардиостимуляция.

Синусовая аритмия

Дыхательная аритмия лечения не требует. В остальных случаях проводится терапия основного заболевания.

Синдром слабости синусового узла (СССУ)

На ранних этапах развития СССУ удается достичь кратковременного нестойкого учащения ритма отменой препаратов, которые замедляют сердечный ритм, и назначением холинолитических (атропина в каплях) или симпатолитических средств (изадрин по 5 мг, начиная с 1/4 - 1/2 таблетки, дозы постепенно повышаются, чтобы предотвратить возникновение эктопических аритмий). В ряде случаев временный эффект можно получить назначением препаратов белладонны. У некоторых больных отмечен эффект при применении нифедипина, никотиновой кислоты, а при сердечной недостаточности - ингибиторов АПФ. Основной метод лечения СССУ - постоянная электростимуляция сердца. Эктопические комплексы и ритмы

Экстрасистолия

Лечение экстрасистол зависит от основного заболевания. При вегетососудистых расстройствах лечение, как правило, не проводят, иногда назначают седативные средства (транквилизаторы), при плохом сне - снотворные препараты. При усилении вагуса показаны препараты атропина и белладонны. При склонности к тахикардии эффективны бета-адреноблокаторы (анаприлин, обзидан, пропранолол). Хорошее действие оказывают изоптин,

кордарон. При экстрасистолах органического происхождения назначают хлорид калия, панангин. В исключительных случаях прибегают к противоаритмическим средствам - таким как новокаинамид, аймалин. При инфаркте миокарда с экстрасистолией эффективно применение лидокаина (1-%-ный раствор) с панангином внутривенно капельно. Политопные экстрасистолы, возникающие из-за интоксикации наперстянкой, могут привести к фибрилляции желудочков и требуют срочной отмены препарата. Применяют для лечения лидокаин, индерал, препараты калия.

Для снятия интоксикации, связанной с кумуляцией сердечных гликозидов, применяют унитиол, назначают калийсберегающие диуретики (верошлирон).

Пароксизмальная тахикардия

У части больных приступы пароксизмальной тахикардии прекращаются спонтанно. При наджелудочковой форме показан массаж каротидного синуса справа и слева по 15-20 секунд, надавливание на глазные яблоки и брюшной пресс. При отсутствии эффекта из медикаментозных средств назначают бета-адреноблокаторы: пропранолол (обзидан, анаприлин) - 40-60 мг, веропамил - 2-4 мл 0,25-%-ного раствора или новокаинамид - 5-10 мл 10%-ного раствора. Вводят препараты медленно, под контролем АД и пульса. Опасно (из-за чрезмерной брадикардии или асистолии) попеременно внутривенно вводить веропамил и пропранолол. Лечение наперстянкой (дигоксин) возможно, если больной не получал ее в ближайшие перед приступом дни. Если приступ не купируется и состояние больного ухудшается, используют Электроимпульсную терапию (которая противопоказана при интоксикации сердечными гликозидами). При частых и плохо купируемых приступах целесообразна временная или постоянная электрокардиостимуляция. Если приступ связан с интоксикацией наперстянкой или слабостью синусного узла, больного следует немедленно госпитализировать.

При желудочковой тахикардии больного госпитализируют, назначают противоаритмические средства (лидокаин 80 мг) под контролем ЭКГ и АД, повторяя введение по 50 мг через каждые 10 минут до общей дозы 200-300 мг. Если приступ возник при инфаркте миокарда и состояние больного ухудшается, то используют электроимпульсную терапию. После приступа проводят противорецидивное лечение (используют новокаинамид, лидокаин и другие препараты в течение нескольких дней и более длительно).

Пассивные эктопические ритмы

Лечение основного заболевания.

Мерцание и трепетание

Мерцание предсердий

Лечение зависит от основного заболевания и его обострения (борьба с миокардитом, компенсация тиреотоксикоза, оперативное устранение пороков). При стойком мерцании предсердий восстанавливают синусовый ритм противоаритмическими препаратами или элекгроимпульсовой терапией. Применяют сердечные гликозиды, бета-блокаторы, новокаинамид, верапамил (финоптин, изоптин), этмозин, этацизин, аймалин, хинидин.

В случае нормо- и брадисистолической форм мерцательной аритмии, отсутствия сердечной декомпенсации антиаритмические препараты не применяются. Лечение направлено на основное заболевание.

Трепетание предсердий

Лечение трепетаний предсердий проводится по тем же принципам, что и мерцательной аритмии. Для купирования пароксизма трепетаний может быть использована частая внутрипредсердная или чреспищеводная электростимуляция предсердий. При частых пароксизмах необходим постоянный прием противоаритмических препаратов с профилактической целью (например, дигоксина, способного в ряде случаев перевести пароксизмальную форму в постоянную, что лучше переносится больными)

Трепетание и фибрилляция желудочков

Лечение сводится к немедленному началу непрямого массажа сердца и искусственного дыхания на протяжении времени, необходимого для подготовки к электроимпульсной терапии, а также других реанимационных мероприятий.

Нарушения функции проводимости

Синоаурикулярная блокада

Терапия основного заболевания. При выраженных гемодинамических нарушениях применяют атропин, белладонну, эфедрин, алупент. Появление частых обморочных состояний служит показанием к элекгрокардиостимуляции сердца.

Атриовентрикулярная блокада

При АВ-блокаде I степени и II степени типа Мобитца I без клинических проявлений лечение не требуется. При нарушениях гемодинамики назначают атропин, 0,5-2,0 мг внутривенно, затем элекгрокардиостимуляцию. Если АВ-блокада вызвана ишемией миокарда (в тканях повышается уровень аденозина), то назначается антагонист аденозина - аминофиллин. При АВ-блокаде II степени типа Мобитца II, III и полной АВ-блокаде, независимо от клинических проявлений, показана временная, затем постоянная электрокардиостимуляция.

Блокада ножек пучка Гиса

Блокады ножек пучка Гиса сами по себе не требуют лечения, однако их следует учитывать при назначении лекарственных препаратов, замедляющих проведение импульса в системе проводящих путей.

Синдром Вольффа - Паркинсона - Уайта

Синдром WPW, не сопровождающийся приступами тахикардии, не требует лечения. При возникновении нарушений сердечного ритма, а это чаще всего пароксизмы суправентрикулярной тахикардии, принципы лечения такие же, как при подобных тахиаритмиях другого генеза (сердечные гликозиды, бета-блокаторы, изоптин, новокаинамид и др.). Если эффект от фармакотерапии отсутствует, проводится электрическая дефибрилляция.

При частых пароксизмах тахиаритмии, рефрактерных к медикаментозной терапии, проводится хирургическое лечение: пересечение дополнительных путей проведения.

Диспансеризация

Наблюдение осуществляет кардиолог (терапевт). При вторичном характере нарушений ритма необходима коррекция терапии основного заболевания, в этих случаях осмотры проводятся по показаниям.

Их возникновение только в части случаев имеет отношение к заместительной функции скрытых водителей ритма, хотя и здесь эта роль представляется чрезмерной. Большинство же эпизодов ускоренного выскальзывания связано с первичным, как бы «немотивированным» усилением автоматизма подчиненных центров либо с триггерной активностью центров АВ соединения (задержанные постдеполяризации) . Ускоренные выскальзывающие комплексы (ритмы) отличаются от медленных тем, что их интервалы выскальзывания короче физиологических. Однако, в отличие от экстрасистол, они приходят не преждевременно, а с некоторым запаздыванием по отношению к потенциально очередному комплексу основного ритма. Одиночные, спорадические ускоренные выскальзывания можно наблюдать во время постэкстрасистолических пауз у больных, принимающих сердечные гликозиды. Это проявление избыточной дигитализации. Аналогичное диагностическое значение имеют ускоренные предсердные и АВ комплексы, если они появляются у тех же больных в момент паузы, вызванной массажем синокаротидной области.

При токсической дигиталисной брадикардии или CA блокаде триггерные выскальзывающие комплексы из АВ соединения или системы Гиса - Пуркинье могут иметь интервалы выскальзывания от 600 до 1000 мс.

Три и более следующих друг за другом ускоренных однотипных выскальзывающих комплекса формируют ускоренный выскальзывающий ритм. Мы различаем ускоренные ритмы: предсердные, из АВ соединения, идиовентрикулярные [Кушаковский М. С., 1976]. Можно указать ряд характерных признаков ускоренных ритмов. Они обычно возникают постепенно, как бы набирая частоту. Период «разогрева» бывает тем продолжительнее, чем ниже расположен очаг возбуждения (от 1 до 3-5 укорачивающихся циклов). Число импульсов в 1 мин превышает уровень физиологического выскальзывания, но оно меньше, чем это бывает при пароксизмальных тахикардиях. Согласно рекомендации Комитета экспертов ВОЗ (1980), верхним пределом частоты ускоренных ритмов принято считать 100 комплексов в 1 мин. По нашему мнению, которое совпадает с позицией и некоторых других клиницистов, эта граница не может быть слишком жесткой. Мы неоднократно наблюдали ускоренные ритмы, отвечавшие всем условиям, но с частотой до 120 в 1 мин. По-видимому, при оценке ускоренных выскальзывающих ритмов не следует исключительно ориентироваться на их частоту, а обязательно учитывать сам факт «выскальзывания», а также специфические причины появления этих ритмов: дигиталисную интоксикацию, избыточное воздействие катехоламинов (эндогенных или вводимых извне), обострение ревматического миокардита, острый инфаркт миокарда в первые 24-48 ч, хронические заболевания легких, хирургические операции на открытом сердце [Кушаковский М. С., 1976; Childers R., 1976]. Согласно наблюдениям С. Кегг и М. Mason (1985), при протезировании клапанов ускоренный АВ ритм возникает у каждого третьего больного, обычно на фоне замедления синусового ритма, в период от начала операции до 6-го дня после операции. Появление такого ритма может быть и одним из проявлений инфекционного эндокардита в зоне протезированного аортального клапана. Известны случаи ускоренного АВ ритма, появлявшиеся у больных при приеме внутрь верапамила.

Для наджелудочковых ускоренных ритмов типичны и так называемые синусовые реакции, т. е. изменение частоты ритмов при перемене положения тела, глубоком дыхании, физическом или психическом напряжении, вдыхании амилнитрита. Предсердные, в том числе нижнепредсердные, ускоренные ритмы чувствительны к вагусным воздействиям, которые постепенно замедляют автоматическую активность центров. Атропина сульфат и симпатомиметики ее стимулируют.

A. Pick, P. Dominguez (1957), впервые описавшие ускоренные АВ ритмы («непароксизмальные АВ тахикардии»), обратили внимание на частое присоединение к таким ритмам антероградных и ретроградных блокад. Антероградные блокады выхода из центра АВ соединения проявляются периодиками Венкебаха либо внезапными выпадениями желудочковых комплексов (рис. 54). Однонаправленная ретроградная ВА узловая блокада приводит к неполной АВ диссоциации. Наблюдаются также случаи полной АВ диссоциации.